El día que la Ciudad de México desapareció

04 julio 201724 de abril de 2015

Fuente: Nexos

Nota: Héctor de Mauleón

En la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, dedicada este año a la ciudad de México, será presentado el libro de dos de los más destacados cronistas de esta urbe: Rafael Pérez Gay y Héctor de Mauleón. Ofrecemos una selección de crónicas incluidas en Ciudad, sueño y memoria (Gobierno del Distrito Federal—ediciones cal y arena), acompañadas con imágenes del archivo fotográfico de Carlos Villasana Suverza.

Encontré hace tiempo esta noticia borrosa: a consecuencia de una tromba ocurrida el día de San Mateo de 1629, la Ciudad de México fue abandonada y quedó sumergida bajo el agua durante cinco años. El dato me pareció tan raro, tan poco conocido, que me pareció imposible que fuera cierto. En la Ciudad de México, sin embargo, existen marcas que recuerdan los días que la memoria ha perdido.

He caminado durante toda mi vida por la calle de Madero: podría decir con López Velarde que no hay una de las veinticuatro horas en que esa avenida no conozca mi pisada. No existe tampoco una sola ocasión en la que, al pasar por ahí, no me haya inquietado el antiguo y sorprendente mascarón de rasgos felinos que se halla en la esquina de Madero y Motolinía. El mascarón se encuentra a más de dos metros de altura: según una leyenda narrada por Salvador Novo, aquella piedra fue empotrada en ese sitio en recuerdo del nivel que alcanzaron las aguas el día que se desató la tromba de San Mateo, la peor tragedia en la historia de la ciudad.

La Ciudad de México surgió de una hoja de papel en la que Alonso García Bravo, El Jumétrico, trazó calles, plazas y edificios. Hernán Cortés creyó que sobre aquella cuadrícula, asentada sobre los lagos, había edificado una de las ciudades más magníficas del mundo. La propia casa del conquistador, en lo que hoy es el Monte de Piedad, fue considerada “una ciudad dentro de la ciudad”: la construcción de aquel palacio demandó siete mil vigas de cedro.

El levantamiento de palacios, templos, conventos y hospitales sobre las ruinas de la antigua capital mexica, provocó el desmonte sistemático de los cerros. Hizo que los aluviones arrastrados por las lluvias, azolvaran lentamente los canales y los lagos.

Nadie supo ver el desastre que se avecinaba. El nivel de las aguas subió siete veces en veinticinco años. Sobrevinieron cinco grandes inundaciones en sólo tres cuartos de siglo. En medio de largas y burocráticas discusiones, las autoridades virreinales iniciaron la construcción de un canal de desagüe, el de Huehuetoca, que sólo sirvió a medias —y para 1623 había dejado de funcionar.

El visitador Martín Carrillo denunció ante la Corona que a lo largo de veintiún años nadie volvió a rendir cuentas sobre el avance y estado del desagüe. Cuando el virrey Rodrigo Pacheco, marqués de Cerralvo, ordenó un conjunto de reparaciones urgentes, era demasiado tarde.

En septiembre de 1629 una tromba azotó a la capital durante treinta y seis horas. La lluvia “caía del cielo con tanta abundancia cuanta jamás se había visto en Nueva España”, escribió un testigo. El ingeniero Enrico Martínez, maestro mayor del desagüe, tomó la decisión de segar la entrada del canal de Huehuetoca para evitar que la crecida de las aguas destruyera las reparaciones que, por orden del virrey, se estaban realizando. Fue una decisión funesta: el 21 de septiembre, día de San Mateo, un torrente embravecido descendió por los montes. En los barrios, las frágiles casas de los indios se deshicieron. Según el arzobispo Francisco de Manso y Zúñiga, durante la crecida murieron treinta mil indios. De veinte mil familias que habitaban la ciudad antes de la inundación, sólo quedaron cuatrocientas: los sobrevivientes habían iniciado un éxodo masivo.

Era el comienzo de un desastre que marcó a una generación entera. El agua lamía los balcones de los pisos altos. Miles de cadáveres flotaban entre animales muertos. Techos, muebles, árboles, carruajes, todo ondulaba en la corriente turbia.

Cuando se fue la lluvia, las campanas de los templos tocaron lúgubremente a rebato. Una relación firmada por Alonso de Cepeda y Fernando Carrillo afirma que la ciudad quedó bajo el agua “sin reservar cosa alguna”.

Escribieron: “El cuerpo de agua fue tan grande y violento en las plazas, calles, conventos y casas, que llegó a tener dos varas de alto por donde menos”.

No había otra forma de desplazarse más que en canoa. No había otro modo de ingresar a las casas más que por las ventanas del segundo piso. Para confortar un poco a los vecinos, los sacerdotes celebraban misas en las azoteas de los conventos: los fieles los escuchaban desde sus propias azoteas, “en medio de lágrimas, sollozos y lamentos”.

Las reservas de granos se habían arruinado. Hubo saqueos en las casas abandonadas. El pueblo, obligado a beber agua contaminada, fue víctima de las enfermedades.

El agua no bajó. Se convocó a una asamblea para que los ciudadanos propusieran proyectos para vaciar la cuenca. Se creyó que en la memoria de los indios podría existir algún sistema de desagüe olvidado, y se ofreció una recompensa de cien mil pesos a quien lo entregara. El mito de que en Pantitlán había un desagüe secreto, cuya ubicación sólo había conocido el emperador Moctezuma, hizo que una comisión se lanzara infructuosamente a buscarlo.

“Esta ciudad no volverá a poblarse jamás”, escribió fray Gonzalo de Córdoba.

Dos años después de la inundación, una cédula real le ordenó al virrey “mudar la ciudad a sitio mejor y más cercano”: Tacuba, Tacubaya, Coyoacán o San Agustín de las Cuevas. El cabildo discutió la idea y concluyó que era imposible abandonar a su suerte a la antigua soberana de los lagos. Se habían invertido en ella más de cincuenta millones de pesos: había veintidós conventos, veintidós templos, ocho hospitales, seis colegios, una catedral, dos parroquias, Casas Reales, un arzobispado, una Universidad, un Santo Oficio, varias cárceles y otras obras públicas.

De ese modo nos quedamos atados para siempre al destino incierto de la Muy Noble y Muy Insigne y Muy Leal Ciudad de México. De esa forma se nos uncía a un futuro de inundaciones cíclicas, hundimientos continuos y desastres inevitables. De esa forma se nos encadenaba, también, al soberbio valle donde dormía, se perpetuaba, se gestaba y sobrevivía, en palabras de Salvador Novo, la grandeza de México.

Artículos relacionados

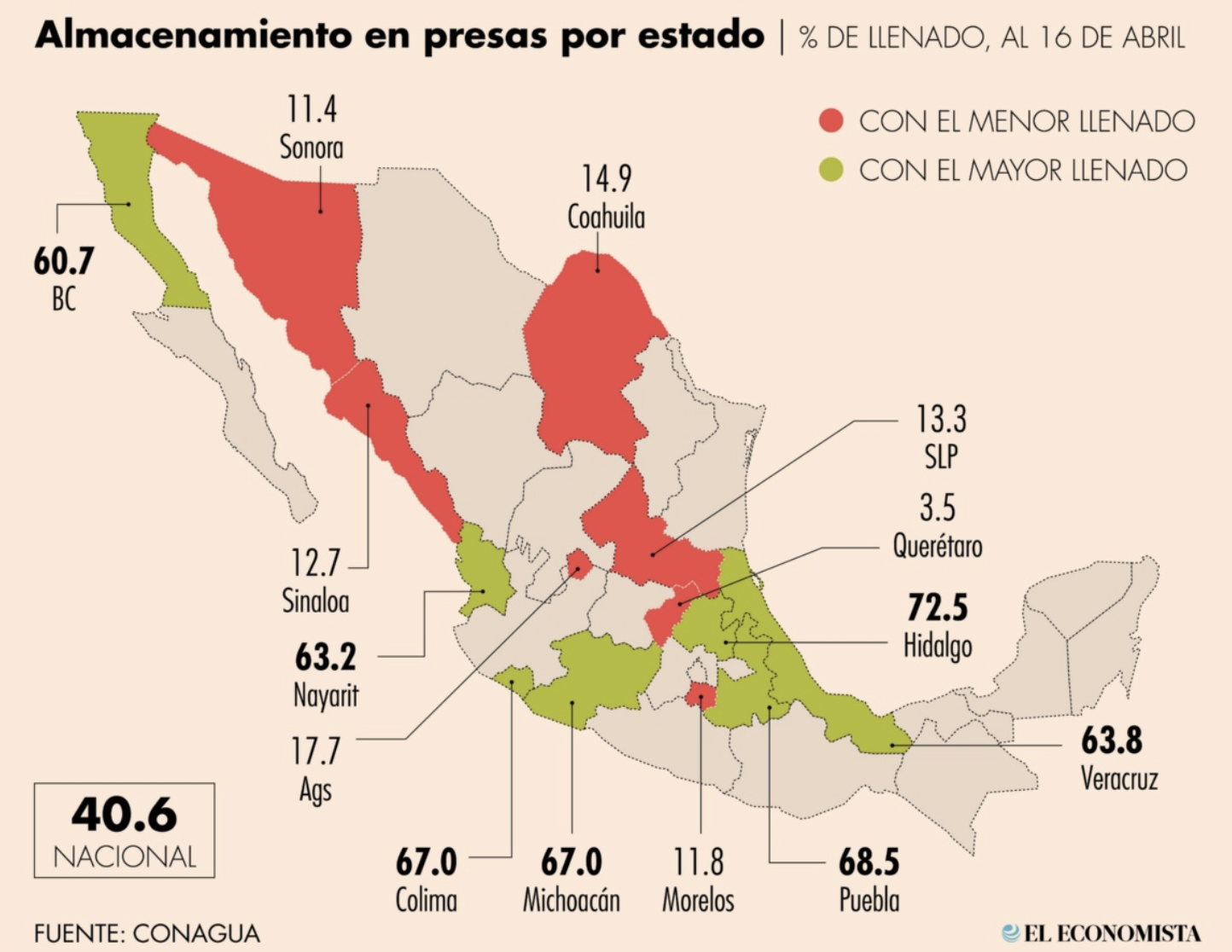

- CDMX: Almacenamiento en presas abastecedoras de agua del Sistema Cutzamala, en 45.2 por ciento (IMPACTO.mx)

- CDMX: ¿Te falta agua? Así puedes inscribirte al programa de Cosecha de Lluvia (Milenio)

- CDMX – Beneficia programa Cosecha de Lluvia a 21 mil 900 personas en la ciudad (SEDEMA)

- El agua no debe faltar en la Miguel Hidalgo: Mauricio Tabe (Milenio)

Otras Publicaciones

Nacional

Nacional

Michoacán- El lago de Pátzcuaro en México está desapareciendo: autoridades culpan a la sequía y al robo de agua (CNN)

19 abril 2024 Nacional

Nacional

Cdmx- ¿Se acaba el agua? Esta es la cantidad que tiene el Sistema Cutzamala (Informador)

19 abril 2024 Nacional

Nacional